1月に入り、お天気が悪かったり、寒い日が続いたりするこの時期、室内で過ごすことも多いスピカクラスの子どもたち(0歳児)ですが、室内でも元気いっぱいです。

今回は新年の集いでのお餅つきを発展させた、小麦粉粘土あそびの様子を平山がご紹介したいと思います。

まず小麦粉粘土とは、どんな粘土かご存知ですか?

小麦粉粘土は、基本は小麦と水で簡単に作れる粘土のことです。

今回は、粘土の質や保存期間を長くするために、油や塩など加え、子どもたちが遊びやすいような柔らかさになるように保育士がスペシャルブレンドした小麦粉粘土を使って遊びました。

小麦粉や水、油、塩など口に入れても安全な材料で作られているので、スピカクラスの子どもでも安心して遊ぶことができます。

また、形を作ることが難しい0歳児の子どもたちも手で握ったり、指先でちぎったりすることで感触を楽しむことができます。

まず最初は1歳児の子どもたち!

1歳児の子どもたちには、実際に小麦粉と水を混ぜて作るところから見せました。

“何ができるかな…”とワクワクして先生の手元に注目する子どもたち。

粉に水を混ぜることで粘土になる過程は、子どもたちにとって、見ているだけで驚きの連続です。

でき上がった小麦粉粘土の塊をみると、前日の新年の集いのお餅つきの様子を思い出して「おもちができたー‼」と大喜びでした 😆

おもちのように丸めるのは難しい年齢ですが、先生と一緒にこねたり、伸ばしたり、ちぎったりして遊んでいました。

「この固まりは、大きいね。小さいね」「伸ばすと長いね。ちぎると短いね」など先生が話しかける中で、比較概念なども自然と遊びの中で身につけていく子どもたち。

「おおきい、おもちできたよー!」「長いおもちもできた」とたくさん話してくれていました。

また、子どもによっては、ちぎった粘土を色々なものに見立てて「へびさんできたー!」「カタツムリもできるかな?」とイメージを膨らませている子もいました。

次は、0歳児の子どもたち!

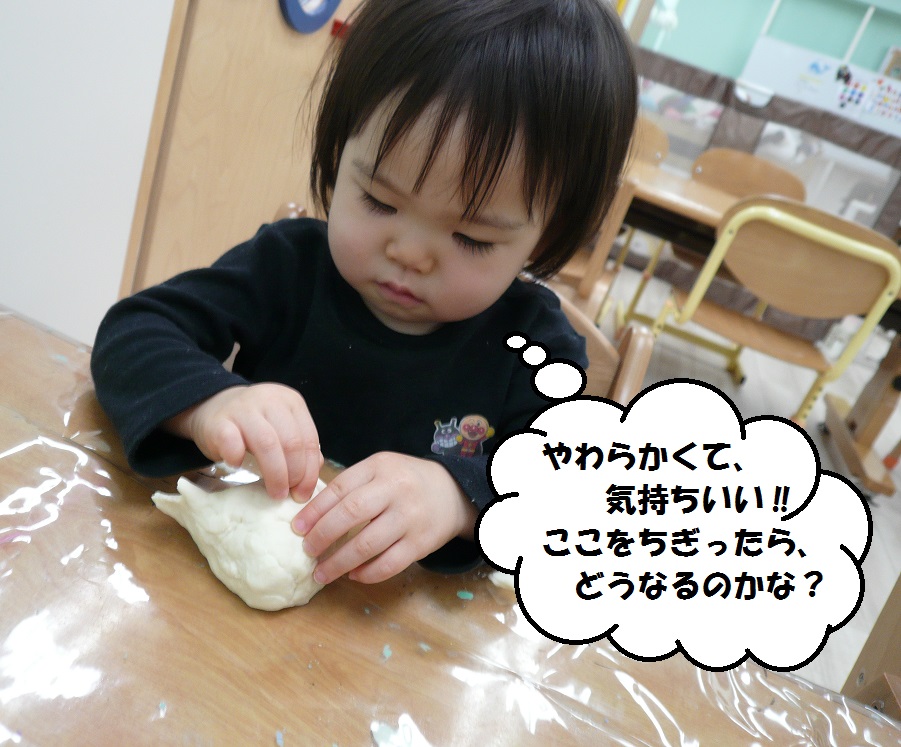

最初は触るのもドキドキの様子。

指先でつんつんと触ったり、ちぎったりみたり・・

上手にちぎれないと先生に“手伝ってー!”と粘土を渡していた子もいました。

少しずつ慣れてくると手に乗せたり、伸ばしたりと遊び方も大胆になっていきました。

先生との粘土の引っ張り合いも「負けないぞ~!!」とこの表情!!

手のひら大の粘土も、両手を使って、こねたり、伸ばしたりと集中して遊んでいました。

最後は、みんなで粘土を一つにまとめると、袋に入れて足で踏んでみました!

作りたての時には、柔らかくてひんやり冷たかった粘土ですが、みんなで協力して、袋に入れてふみふみすると・・・

なんと、うどんのようなコシのきいた、粘土に大変身!!

手だけでなく、足で踏むことで冷たさや、粘土のやわらかさを全身で感じることができて、「気持ちー!!」「面白い!!」「もっと踏みたいよ!!」と子どもたちも大喜びでした 😛

まだまだ寒い日が続きますが、室内でも元気いっぱい手先や頭を使ってたくさん遊んでいきたいと思います。

今回は、おまけで1月のクラフトの様子をお届け!

1月といえば、お正月!

今回はお正月をテーマにデカルコマニーの技法を使い、画用紙に模様を付けました。

デカルコマニーとは、絵の具を塗りつけた紙を半分に折り、塗りつけた絵の具を転写する技法のことです。

画用紙と絵の具の色は、子どもたちが選んで順番に塗っていきます。

「色を塗るときの指は“1”の指!」お約束もしっかり覚えてます。

0歳児の子どもも、1歳児の子どもたちの様子をみて1本指にチャレンジ!!

画用紙を折って、しっかり絵の具を転写させ、ゆっくり画用紙を開けていきます。

どんな模様ができるかな?

左右対称になったり、絵の具が潰れて混ざったり、思いもよらない模様ができ上がり、子どもたちもドキドキわくわく 😆

素敵な模様ができて、大喜びの子どもたち!

子どもたちが楽しみながら作った、素敵な模様の作品は、この後、コマや凧に変身して壁面に飾っていますので、またご覧になってくださいね 😉

次回のブログもお楽しみに!

**************************************************************************

HOPPAからすま京都ホテルへのアクセス・お問い合わせはコチラ